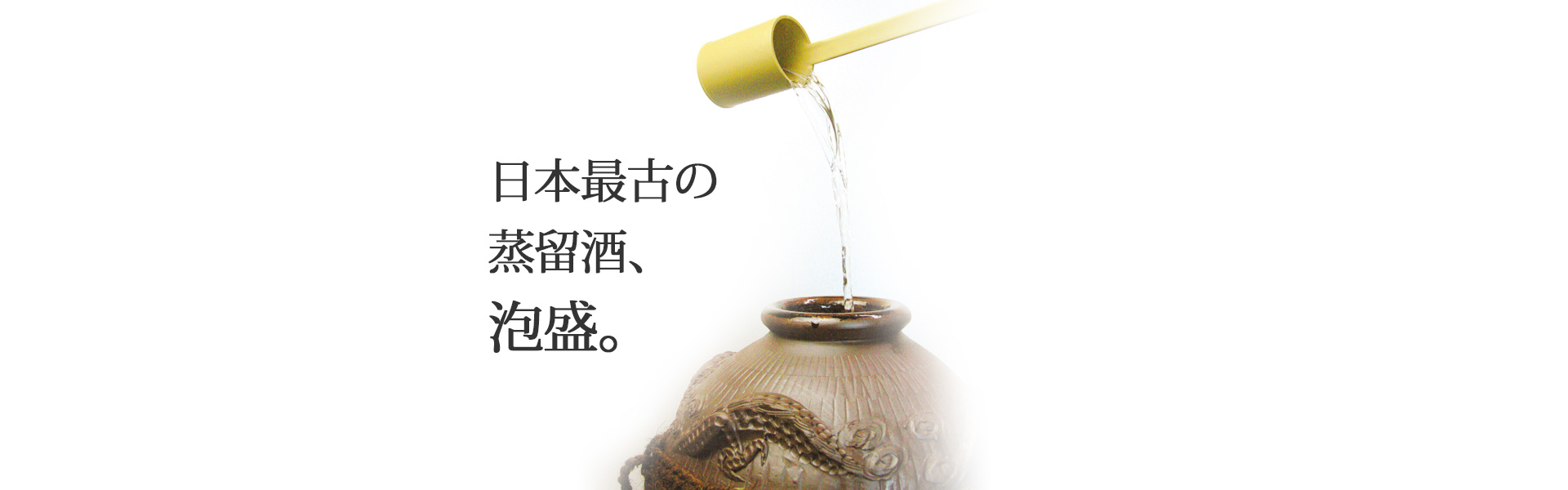

琉球泡盛ってどんなお酒?

泡盛ってご存知ですか?

泡盛はお米を原料に作る沖縄の蒸留酒(焼酎)で、日本最古の蒸留酒と言われています。

かつて栄えた琉球王朝の時代から今に受け継がれる独自性の高いこのお酒は、東南アジアのタイをルーツに保ちます。

泡盛の歴史・名前の由来・製造工程を通して、泡盛の魅力を紐解いていきましょう。

泡盛とは

泡盛の定義

一、黒麹菌を用いる。

二、仕込みは1回だけの全麹仕込みである。

三、単式蒸留機で蒸留する。

泡盛の作り方

沖縄独自の『一、黒麹菌』を用いて原料米を麹にし、『二、全量を一度に仕込んで発酵』させ、醪(もろみ)を作ります。

そのもろみを『三、単式蒸留機』で1回だけ蒸留したお酒です。

泡盛とは

一、黒麹菌を活かす

泡盛のみに使用される黒麹菌は、風味に優れ酸をよく作ります。

そのため、高温多湿の沖縄でも安定的に安全に泡盛をつくることができます。

豆知識

日本酒には黄麹菌、九州を中心とした焼酎には白麹菌というように、酒造りが行われる土地や気候によって、元々は麹菌を使い分けています。

泡盛は南国特有の特性を持つ黒麹を発見、活用してきました。

黒麹菌の大きな特徴は、製造過程でクエン酸を豊富に生成することにあります。

つまり、他の麹菌に比べて『もろみ』の酸度を高くすることができ、高温多湿の沖縄でも『もろみ』を腐らせることがないのです。

この黒麹菌、ルーツは琉球泡盛なんです。

黒麹菌の世界的学術名がAspergillus-awamori(アスペルギルス・アワモリ)

とされている点からも琉球・泡盛源流の特徴を持つ麹菌なんですね。

泡盛とは

二、全麹仕込み

すべての原料(米)を麹にする。

泡盛と焼酎の違い、それが全麹仕込み。

タイ米を黒麹菌を用いて米麹にして、それに水と酵母を加えて『もろみ』にし、アルコールを発酵させます。 これが、全麹仕込みです。 泡盛の1番大きな特徴とも言えます。

米こうじ100%で仕込むため風味が濃く、古酒になればなるほど旨みを増します。

豆知識

全麹仕込みと二次仕込みが、泡盛と焼酎の違いのひとつでもあります。

泡盛は、原料の米すべてを米麹にし、水と酵母を加えて発酵させます。

すべての原料(米)を麹にする。

これが全麹仕込みなのです。

一方、一般的な焼酎は、まず米麹あるいは麦麹を作り、それに水と酵母を加えて発酵させます。

その途中で主原料となる芋や麦、米、そばなどを仕込んで発酵させます。

二次仕込みをするわけですね。

泡盛とは

三、単式蒸留機で蒸留する

アルコール発酵した『もろみ』に熱を加え、香気成分を含んだアルコールの元が凝縮した蒸気を出します。

それを冷やしてお酒にするという蒸留方法です。

蒸留方法の中では、もっとも古くかつシンプルな製法です。

豆知識

お酒には、大きく分けて醸造酒と蒸留酒があります。

蒸留しないお酒、日本酒、ビール、ワイン等は醸造酒です。焼酎、ウィスキー、ブランデー、ウォッカ等は蒸留酒です。

泡盛も蒸留酒です。

多良川では、アルコール約18%の熟成した醪を単式蒸留機で蒸留します。

蒸留、つまり醪液に熱を加えて沸騰させると水より沸点の低いエタノールと呼ばれるアルコールの元が凝縮した蒸気となります。

それを冷やすと60度以上のアルコールが出てきます。

いわゆる花酒です。

この花酒、度数が高いですが、出来立ての温かいのを口に含むとお米の甘さが贅沢に広がり、すごく幸せな気分にさせてくれます。

さらに美味しくするために

長期貯蔵熟成

三年以上熟成された泡盛は古酒(クース)と呼びます。

泡盛は年月を重ねるごとに熟成し旨味を増していきます。

多良川では、できたばかりの若い泡盛も1年以上熟成させ、旨みと香りに深みを与えていきます。

古酒の場合はさらに3年以上寝かせ熟成の時を待ちます。

また、製品別で熟成方法を変えて味の個性を磨きます。

泡盛・洞窟貯蔵庫

ういぴゃーうぷうす蔵

多良川には、上比屋山の麓にお客様専用の洞窟があります。

泡盛の楽しみ方の一つに熟成させて風味を豊かにする「古酒」があります。

新酒のさわやかで口当たりの良い水割りを楽しむの別格ですが、「古酒」の芳醇な風味とコクを楽しむと同時に「古酒」に育てる時間を楽しむのも魅力のひとつです。

多良川では、古酒を育てるのに適した洞窟を儲けています。

宮古島・城辺砂川の上比屋山の麓にある、お客様専用洞窟「ういぴゃーうぷうす蔵」です。

ちょっとご案内

「ういぴゃーうぷうす蔵」は、年間を通して気温と湿度が安定しています。

そのため、古酒を育てるのに適しています。

この地下約5メートル長さ約60メートルの洞窟には「祝誕生!」「新築祝い」「還暦祝い」「結婚記念」「宮古島来島記念」「二十歳になったらいっしょに飲もうね!」等々。

みんなの思いが詰まった木札と共に100本近い43度の泡盛が眠りについています。

一度、「ういぴゃーうぷうす蔵」を訪ねてみませんか?

洞窟貯蔵庫「ういぴゃーうぷうす蔵」ご案内ページもぜひご覧くださいませ。